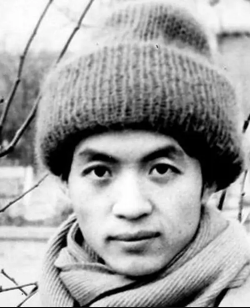

马家辉简介

马家辉(1963年-),生于香港,湾仔长大,台湾大学心理学系学士,美国芝加哥大学社会科学硕士,美国威斯康星大学社会学博士,香港传媒人、专栏作家、文化评论学者,台湾问题研究员,曾任台湾华商广告公司文案企划、台湾《大地》地理杂志记者、《明报》世纪版和读书版策划顾问,凤凰卫视、有线电视、香港电台节目主持等。现为香港城市大学中国文化中心助理主任,有多本著作结集出版。

1963年,马家辉生于香港,他是家中的独子,而后在疯子、妓女、黑社会俱全的湾仔长大。

少年时候,马家辉上课前在大排档吃早餐,身后就是打打杀杀的黑社会人,也正是由于环境的影响,使得他从此心底一直根植着江湖情怀。

17岁,马家辉在一家小书店发现了一本谈李敖的书籍,从19岁那年起,他就疯狂地迷恋上了著名文学家李敖的作品,并且立志21岁之前写出一本关于李敖的著作。高考之后,马家辉被香港浸会大学录取,但是经过再三抉择,为了李敖,他放弃了徐克,选择了去台湾大学读书,念心理系。马家辉在台大读书时认识了李敖,每天下午去李敖在金兰大厦的家中,帮忙整理剪报,听李敖笑谈江湖。大二那一年,马家辉出版了《消灭李敖,还是被李敖消灭》,此书成为20世纪80年代台湾青年学子竞相阅读的畅销书。李敖在阅读完《消灭李敖,还是被李敖消灭》之后,对马家辉说:“小马,我当你面这样说,背后也是这样说———我以前研究胡适,胡适跟我说,李敖,你比我胡适更了解胡适。那我今天跟你说,你比我李敖更了解李敖”,并且在1997年的回忆录中将马家辉列为平生所交好友名单。

1997年1月,马家辉和妻儿住在台北大直,春节时节,接到高信疆的电话,邀请他去香港《明报》工作,他成了《明报》的副总编辑,且开设专栏,开始写尖刻的时评,被人们称为“贱嘴马”。

分享至: